10月20日から11月6日までが秋の土用。土用に入り、秋雨と冷たい空気で咳や風邪など不調が出ていませんか❓秋の土用は、秋から冬への移行期なので心と体も養生が必要です。

秋は、肺の働きが盛んになります。(中医学の肺は、肺・気道・鼻などの呼吸器系統と皮膚・皮毛を合わせたもの)

肺は繊細で壊れやすく、潤いを好み乾燥と寒冷を嫌う特徴があるため、呼吸器系の不調・鼻詰まり・皮膚の乾燥・便秘などの症状が出やすくなります。また肺は、悲しみ・憂いの感情と繋がっており、肺の弱りで気分の落ち込みや物悲しいなどの感情が強く現れたりします。

そして秋の土用期間中は、夏の疲れが出やすく胃腸の働きが弱くなります。夏の暑さと活動で消耗したエネルギーを補い蓄え、冬の寒さに弱い腎に負担をかけないよう体を整えることが大切です。

睡眠 早寝早起きを意識し、睡眠時間を増やすことでエネルギー・潤いup

活動 秋は収める季節、無理な活動を減らし、穏やかに過ごす

冷え・乾燥 急に厚着せず体温調整の力を養い、体を温め・潤いを補う食べ物をとる

平性(温めも冷やしもしない)・温性(温める)の食材、味は甘味・酸味・少しの辛味がおすすめです。その中でも特に肺を潤す食材を摂取するのが大切になります。

潤いを作る・・・レンコン、百合根、白木耳、松の実、落花生、梨、柿、りんごなど

肺を温める・・・ネギ、生姜、紫蘇、香菜など

体を温め肺を補う・・・もち米、胡桃、鶏肉など

胃腸を補う・・・カボチャ、ジャガイモ、さつまいも、くりなど

※ 辛味は体に熱もたらし、発汗作用もあるため乾燥症状の悪化につながるので少量がおすすめ‼️

秋の土用は一年で一番疲れてる時期と言われ、冬の寒さに負けずに過ごすための準備期間。

休息をとりエネルギーを蓄え、おすすめの食材を取り入れることで冬の寒さと乾燥に備えましょう。

国際中医師・薬膳師 西村智子

毎日40℃位以上の酷暑日が続き、「体の疲れが取れない」「食欲がない」という人も多いのでは❓

日本最古の医学書「医心方」に【梅は三毒(食毒・水毒・血毒)を断つ】と記されています。

食毒 食生活の乱れによって生じた未消化物 → 疲労回復

水毒 体内の過剰な水分の停滞 → むくみ改善

血毒 血液の汚れや停滞 → 血流改善・免疫力up

江戸時代の「飲膳摘要」には【梅干しの七徳】が紹介され、民間療法として伝えられた家庭の常備品です。

・毒消しに功あり。うどん屋は必ず梅干しを添えて出す

・防腐に功あり。夏は飯櫃に梅干しを入れておけば腐らず

・病気を避けるに功あり。旅館では必ず朝食に梅干しを添えるを常とす

・その味かえず

・息づかいに功あり。走る際、梅干し口に含めば息切れせず

・頭痛を医するに功あり。婦人頭痛するごとにこめかみに貼るを常とす

・梅干しよりなる梅酢は流行病に功あり。

💠 梅干し・・・酸鹹味、平性、脾・大腸

効能 疲労回復、食欲不振、口の渇き、急な下痢・腹痛、汗のかきすぎを防ぐなど

栄養成分 クエン酸、ピルビン酸、コハク酸など良質の植物性有機酸

梅干しは、唾液の分泌を活発にし消化吸収を助け食欲増進や喉の乾きを癒し、

胃腸の働きを整える作用などたくさん効能がある、酷暑を乗り切るための最高の食材です。

※ 調味梅干しは作る過程で、クエン酸が溶け出る可能性があるため、【梅干し】を選びましょう‼️

国際中医薬膳師 西村智子

2025年 乙巳年がスタート。本年も変わらず宜くお願いいたします。

1月5日の小寒から最も寒いとされる20日の大寒に向かって本格的な寒さを迎えます。

そこで大根葉を干して乾燥させ干葉にし、干葉(ひば)湯でホッカホカ養生してみませんか❓

🌿 干葉(大根葉の干したもの)

大根は、春の七草の【スズシロ】であり、貝原益軒の養生訓では「野菜の中の上の品」と記され、中国の李時珍の本草綱目にも【生で食へば渇きを止め、中を寛にし、煮て食へば人に益あり】とあり捨てるところのない素晴らしい食材。

大根の葉っぱ、すぐにシナっとなり捨ててませんか❓捨てずにカラっと干してお風呂に入れれば干葉湯になります。

干葉湯には、温泉と同じ成分である塩化物や硫化イオンなどが多く含まれ、またビタミンEも含むため新陳代謝を高め、血流を改善し、体を芯から温める効果が期待できます。

また干葉は味噌汁・煮物・炒めものなどに、緑のものが少ない冬季の保存食としても有用です。

⭐️ 干葉湯・・・ ① 新鮮な大根葉を陰干しでカラカラに干す → 干葉

② 干葉2株、水 3ℓ 、自然塩ひと握りを鍋に入れ茶色になるまで煮出す

③ ②の煮汁をお風呂に入れる

※ アレンジ干葉湯 もっと巡らせたい方は、陳皮(みかんの皮)

もっと温まりたい方は、艾葉(よもぎ)

もっと巡らせ温めたい方は、金柑

注)お洗濯水・お肌にあわないときなど、使用しないでください

国際中医薬膳師 西村智子

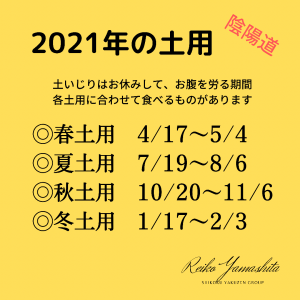

土用は季節ごとに存在します。

春土用・夏土用・秋土用・冬土用と1年に4回。期間はいずれも季節の変わり目でもある四立(立春・立夏・立秋・立冬)の直前の約18日間が土用期間です。

2024年の秋土用は、10月20日 〜 11月6日

秋土用は秋と冬の気が入り混じるため、心がギューっと縮み気分も落ち込みやすく、気候の変化も大きいため心も体もゆったりと過ごしましょう。

また土用期間は胃腸が弱りやすいので、胃腸によい南瓜、人参、さつまいもなどがオススメ✨

※ 南瓜 🎃 ・・・ 胃腸を温め、咳止め、疲労回復などに(日本南瓜は潤す作用もあり)

土用は、土を司る神様である【土公神様=土を司る神様】が訪れているため、土に関係することは避けるべきだといわれてきました。

(例 土いじり・畑仕事・庭仕事・開業開店などの新しいこと・引越し・旅行など)

土用期間は日常の生活に少なからず制限がかるため、【間日】と呼ばれる除外日があります。この間日の日は土公神様が下界を離れ天上に行くとされ、土用期間であっても土を動かしたり新しいことを始めてもよいとされます。

❖今年の間日は、10月22日(未)、24日(酉)、26日(亥)、11月3日(未)、5日(酉)

秋土用の辰の日には【た】がつく玉ねぎ、大根、卵、蛸などの食べ物、または秋土用期間中、青魚のサバ、秋刀魚、イワシといった青いものを摂ると良いと言われています。

例えば旬の秋刀魚は胃腸の働きを高め、血流の改善が期待できます。食欲不振・元気が出ない時、肩こり・冷えなど血流の悪い方にオススメです。秋刀魚に大根おろしの組み合わせ、最高‼️

※十二支でみると辰は春の土、戌は秋の土となり対極にあるものを取込み相殺しようという考え方より

11月7日からは冬の入り口の【立冬】。秋土用の期間は少しずつ気温が下がり、日照時間も短かくなり、冬に入る準備期間。元気に冬を迎えるために、晴れた日はしっかりと太陽のもつ陽気をチャージし、胃腸に負担をかけずゆったり体を整えましょう。

国際中医薬膳師 西村智子

一般的に「土用」というと、夏の土用のイメージですが、土用は季節ごとに存在します。

春土用・夏土用・秋土用・冬土用と1年に4回あります。期間はいずれも季節の変わり目でもある四立(立春・立夏・立秋・立冬)の直前の約18日間が土用期間です。

2024年の夏土用は、7月19日 〜 8月6日となります。

4つの土用の中でも、厳しい暑さから体調を崩す人が多く注意が必要な夏土用が最も重要視されたといわれています。

土用の期間は、土を司る神様である【土公神様=土を司る神様】が訪れているのだから、土に関係することは避けるべきだといわれてきました。

(例 土いじり・畑仕事・庭仕事・開業開店などの新しいこと・引越し・旅行など)

しかし、避けるべき行動がたくさんある土用には【間日】と呼ばれる除外日があり、この日は土公神様が下界を離れ天上に行くとされ、土用期間であっても土を動かしたり新しいことを始めてもよいとされています。

❖今年の間日は、7月19日(申)、26日(卯)、27日(辰)、31日(申)

夏の土用は、丑(うし)の日に【う】がつく梅干し・うどん・鰻(うなぎ)・うりなどの食べ物で夏バテ防止をする風習があり、【う】のつく鰻は不足した気や血を補うことができ、夏にはうれしい食べ物として伝わっています。

※十二支でみると丑は冬の土、未は夏の土となり対極にあるものを取込み相殺しようという考え方より

🌻夏土用の丑の日は、《丑湯》で暑気払い‼️

夏土用の丑の日には、天から薬草が流れてくるので水浴びや入浴をするとよいといわれ、薬草を入れたお風呂にゆっくりと浸かる風習を【丑湯】といいます。

丑湯は夏バテ防止や疲労回復に効果があるといわれ、ドクダミ(生)、緑茶、枇杷の葉など様々な薬草が用いられてきました。また江戸時代には桃の葉を湯に入れ、あせもや湿疹などの肌トラブルを和らげていたそうです。

2024年の夏土用の丑の日・・・7月24日、8月5日

桃の葉・ドクダミ・枇杷の葉などであせもや湿疹など肌トラブルの緩和、清々しい香りを楽しみたい方は、緑茶やミントなどのお好きなハーブをお茶用のパックに入れ湯船に浮かべてみるのもいいですね。

国際中医薬膳師 西村智子(四柱推命鑑定師 華己)

5月5日は子供の日として有名ですが、《薬日 くすりび》でもあります。

今から約1400年前の611年5月5日に推古天皇が菟田野(現在の奈良県宇陀市)へ出かけ、薬になる草や木、鹿茸(ろくじょう)などをかる【薬狩り】を催し、毎年5月5日を《薬日 くすりび》と定めたと日本書紀に記されています。

ゴールデンウイーク頃は、色々な花が咲き一年で最も植物が香り、夏にかけて野草たちが一番元気な季節になります。

身近にあり奇跡の薬草ともいわれる《スギナ》を摘みに出かけましょう。たくさん採取したら天日干し、カラカラに乾いたらスギナ茶やお風呂に、また陰干しで粉末にすると抹茶のように緑色を保ち、使いやすくておすすめです。

🌱 ハーブでは【ホーステール】と呼ばれるスギナ

スギナの形が馬の尻尾に似ていることから【ホーステール】と呼ばれ、4億年も前から地球上に存在していた原始植物だといわれています。また、ヨーロッパでは古くからメディカルハーブとして利用され、熱を下げたり、止血などに使われていたそうです。

🌱 中国では「問荊 もんけい」という生薬

薬草として約400年も前から薬草辞典に収蔵され、最も有名な本草綱目に節と節とが互いに接していることから【接続草】として登場します。また本草綱目の現代版《本草綱目拾遺》には、利尿・循環器系統の強化・血圧を下げる・出血を止める作用があると記されています。

5月から7月の全草を採取し、乾燥させたものを生薬の【問荊 もんけい】といいます。利尿、去痰作用のほか、膀胱炎、咳、むくみなどに良いとされています。

🌱 地獄草の別名で呼ばれる【スギナ】

繁殖力が強く伸ばした地下茎は驚くほど広く張り巡らされることから、別名【地獄草】と呼ばれることも。その強さで有名な話があり、広島の原爆の跡地に一番先に芽吹いたのがスギナといわれ、踏み付けても根を抜いても、なお青い芽を絶やさない生命力でドンドン増えていきます。もの凄い生命力をいただくことができますね。

🌱 【スギナ】の成分・栄養素

ミネラルの宝庫といわれ、豊富なミネラルが特徴でマグネシウム、鉄、マンガン、亜鉛などが非常に多く含まれているそうです。これらの微量ミネラルは体の免疫システムなどの活性化に重要とされています。また有機カルシウム、鉄も豊富に含まれ、貧血・骨粗しょう症の予防にも適しており、ケイ素を豊富に含むため人の体内で生成できないケイ素の補給にも最適です。

國際中医薬膳師 西村智子

🌿 太古より世界各地で薬草とされる【よもぎ】

キク科ヨモギ属の学名【Artemisia アルテミシア】は、ギリシア神話の女神アルテミス、医術の心得があった古代ペルシャ王妃アルテミスに由来と諸説あります。いずれにしろヨモギ属が昔から女性と深い関係にある薬草だったことがわかります。また高い栄養価や効能があることより「ハーブの女王」とも呼ばれます。

🌿 中国では「艾葉 がいよう」という生薬

中国では【病を艾(と)める】という意味から艾葉と呼ばれる生薬。温経止血効果や飲む腹巻きともいわれ下腹部の冷えによる腹痛、月経痛、生理不順などの婦人科の不調解消に適した婦人科の要薬とされています。

🌿 和ハーブとしての【よもぎ】利用法

昔から繁殖力・生命力が強く、食べて(食用)、付けて(コスメ)、浸かって(薬湯)、嗅いで(アロマ)、燃やして(お灸)、魔除けとして良しと多くの用途に利用されてきました。

鮮やかな緑と独特な香りが春の味覚に欠かせない草餅(よもぎ入り草餅・草団子は邪気を払う縁起物)、乾燥させた葉裏の白毛だけ集めると艾(もぐさ)、乾燥した葉は蚊遣りとして蚊よけ、最近ではよもぎ蒸しなどにも利用されています。

🌿 現代医学的にみた【よもぎ】

ビタミン、ミネラルを高バランスに含み有効成分が豊富。特によもぎに含まれる【クロロフィル】という成分は、血中コレステロールを低下させ、老廃物のデトックスが期待できるようです。

🔶 春分に【よもぎ】摘みに出かけよう

春分は、冬(陰)から春(陽)へ陰陽転化の日。日ごとに陽気が高まり、植物が芽吹き、虫たちも活動を始めます。

また春分の日(3月20日)は、お彼岸の中日(ちゅうにち)です。お墓参りやご先祖供養をした後、ゆっくり春の日差しの中、よもぎの新芽を摘み、独特の香りでリラックス・リフレッシュしながら、春に乱れやすい自律神経を整えましょう。

棗(なつめ)・陳皮(ちんぴ)・甘草(かんぞう)と組み合わせるとパワーアップ!

冷えていない方やほてりのある方は 緑茶 をベースにするとおいしくなります。

國際中医薬膳師 西村智子

いつ身の回りに起きるかわからない災害。対策していますか❓

災害時、よく目にするのがおにぎり、菓子パン、カップ麺など。炭水化物ばかりで栄養に偏りが・・・

また、非日常がしばらく続くとストレスにもなります。

災害食に棗と松の実をプラスすることで、少しでも健康に過ごせるよう栄養バランスを考え、準備してみてはいかがでしょう⁉️

病弱だった正岡子規が【棗多き古家買ふて移りけり】と俳句に読み、中国古典の【韓非子】には飢饉の時に棗や栗で民を救済したと記されています。

棗は、甘くてカロリーも高くそのまま食すことができ、滋養強壮・ストレス緩和など災害食として保存し役立てることができる素晴らしい食材です。

効能 体を温める、滋養強壮、精神安定・緊張の緩和(ストレス緩和)、貧血など

栄養成分 エネルギー、糖質、食物繊維、ビタミンB群、カリウム、鉄分、など

棗を大量摂取は、お腹が張ったり便秘になるので注意‼️

棗によって生じるお腹の張りは、生姜を同時に

摂ることで、食欲不振や消化が改善されます。

💠 松子仁(松の実)

松の実は、種の中でも養分を多く含んでいる「胚乳」という部分にあたり、栄養をたっぷり含みます。

【不老長寿の仙人食】などといわれ、滋養高く五臓(肝心脾肺腎)を養い、肌を潤し、便通を促す、そのまま食せるミネラル豊富なスタミナ食です。

効能 体を温める、空咳や便秘(コロコロ便)、貧血、髪や肌のパサつき、老化など

栄養成分 脂質、タンパク質、ビタミンB群、マンガン、鉄分、亜鉛、食物繊維など

長期保存は、未開封状態で高温多湿を避け冷暗所保管。

また、種子アレルギーのある人は避けてください。

災害時に栄養バランスの取れた食生活は難しいですが、工夫次第で栄養満点の食事に‼️

被災中、健康に過ごせるよう栄養バランスに着目し、災害食を準備しておきましょう。

棗・松の実は、薬膳Line Shopにてご購入できます

国際薬膳師 西村智子

🔸 節分に鬼(悪いもの=邪気)を追い払う

節分に豆をまくのは、悪いもの(邪気)を追い払い、良いもの(福)を呼び込むため(諸説あり)

🔸 炒った大豆は福豆❓

炒った豆とは、火を通した豆のこと・・・

悪いものを追い出すための豆は、炒って使うことで、追い出したはずの悪いものの芽が育たたないことからだそう

豆まきの豆は、枡に入れて神棚にお供えした福豆を使いますが、なければ目線より高い場所に半紙か白紙を敷き、お供えしたものでも福豆になります。

鬼は夜にやってきます👹 今年は、お供えしてから豆まきをしてみませんか❓

★福豆=大豆

大豆は中医学の古い書物に「容貌は血色良く、肌は白くなり、永久にやつれることはない」と書かれています。

身体の基礎であるタンパク質が豊富で、お腹の調子を整え、気血を補う作用もあり嬉しい効果がたくさん❤️

長芋と金棒❓こじつけと笑ってしまう記事を発見したので、超優秀食材の山芋のご紹介‼️

長芋・山芋などの山芋系は、山薬という生薬の原料。

ヌルヌル成分のアミラーゼ、ジアスターゼなどの消化酵素を大根の約3倍含み、山のうなぎともいわれます。

冬の土用で弱った胃腸や腎を補い、肺を潤しながら咳を止めるなどたくさんの効能あり。

※ジアスターゼは、加熱により不活性化、デンプンの消化促進を期待する時は生食が⭕️

冬の終わりを告げる大寒から節分までが一年で最も寒いとされ、1月18日から2月3日の冬の土用と重なります。

この土用期間は、季節の変わり目にあたり体調を崩しやすいので養生期間とし、土いじり・新しいこと・大きな移動は避けたほうが良いとされます。

❖冬の土用は未の【ひ】❓

冬の土用は、未(ひつじ)の日に【ひ】のつく食べ物や【赤い】食べ物を食べると良いとされ、ヒラメ・ヒジキ・羊肉・平茸・苺・小豆・棗など・・・

※十二支でみると未は夏の土、丑は冬の土となり対極にあるものを取込み相殺しようという考え方より

この度の災難に合われた方々の1日も早いご復興をお祈りいたします🙏

松の内が開け、一般的に1月11日は鏡開き。

※地方により違いがあり、松の内を1月15日までとする関西などでは、15日もしくは20日を鏡開きとするようです。

鏡餅は、お正月の間の歳神様の拠り代(居場所)。鏡は円満、開くは末広がりを意味し、その鏡餅をいただくことで歳神様の恩恵と力を授けてもらい無病息災、家族円満、豊穣などを願った鏡開き。

鏡開きは、武家の行事である「具足開き」が由来とされ、具足(甲冑)の前にお正月の鏡餅を供え、その鏡餅を1月20日に小槌(切腹を意味する刃物は用いない)などで割り食しました。20日が3代将軍徳川家光の月命日と重なる為、大名の米蔵開きの日であった11日に改められ今に引き継がれているようです。(諸説あり)

お汁粉・善哉の小豆の赤い色には厄除け・魔除けの意味があり、薬膳的にも嬉しい効果がたくさん

小豆・・・むくみ・疲労回復、デトックス、二日酔いなど

もち米・・・元気を補う、胃腸を温めるなど

昆布・・・むくみ・体の余分な熱をとる・硬いしこりを柔らかくするなど

冬の寒さによってギューッと身体が縮こまり巡りも悪くなります。寒さが大嫌いな腎(生命エネルギーを蓄える)にも大きな負担がかかります。

・冬の寒さ対策に、身体を温め巡りをよくする 桂皮(シナモン)・乾姜(皮を剥いだ生姜でも⭕️)などをほうじ茶・ジャスミン茶・紅茶に入れ お善哉とご一緒に

※桂枝・乾姜・ほうじ茶・ジャスミン茶、枸杞子 は、薬膳Line Shopよりお求めいただけます

・腎を補う さつま芋、枸杞子(クコの実)、黒豆、黒胡麻、栗、胡桃などを少しプラスすると冬の薬膳お善哉(善き哉)などに❤️

⭐️さつま芋は、胃腸を整えながら腎を補う、スーパー食材⭐️

※付け合わせの塩昆布も美味しいですが、胃腸の弱い方は、柚子大根と一緒にいただくと消化UP⤴️

国際薬膳師 西村智子

昼間の時間が最も短く、夜が一番長い日

中国では昔から「陰から陽へ気が回復する」という意味で

この日を「一陽来復(いちようらいふく)」と呼び、

太陽が生まれ変わる日ととらえます。

太陽のお誕生日のようなもの‼️

これは「厳しい冬が終わって暖かい春が来る」、つまり

「悪いことは終わって良いことが待っている」という解釈です。

この日に、良い「運」を呼び込もうと、冬至に「ん」のつくものを

食べる風習が昔から続いています。

いろいろな「ん」のつくものがある中で、なんきん(かぼちゃ)、にんじん、

レンコン、銀杏、寒天、金柑、うどん(饂飩 うんどん)は「ん」がふたつつく

強力な運をもつ食材として「冬至の七種(ななくさ)」とも呼ばれているとか。

冬至にかぼちゃを食べるという習慣が根付いていますが、レンコンもおすすめです。

昔の中国の養生口決に「女は蓮根、男は生姜を3日間断つべからず」の格言があるほど

蓮根は女性の体質にマッチし、美肌と満腹感が得やすい超優秀食材‼️

陰陽転化の冬至、来春に向けて【ん】のつく食材で良い運を呼び込みましょう❤️

ジャパンの皆さん、おはこんばんちは!

ゴールドコーストより國際薬膳調理師の中島聖子です。知らない間に今年も下半期に入り、猿の毛繕いのように娘に白髪を抜かれる回数が増えている事にも時間の流れの速さ、そして少しの焦燥感を感じています。

毎朝のお白湯。これは七夕の日の物。

お星様に模したキンモクセイ。香りで氣をまわしながら身体を温めてくれます。

焦るだけじゃもったいないので、下半期はイベントごとを沢山企画してみました✌️

↑先日参加した七夕のイベント。

今月24日は中華街へ薬材・食材を紹介する遠足へ😆

基礎から…講座も第3期生。今年中にGCにも薬膳師さんがわんさか誕生する🤩

そしていつもの月末薬膳鍋の会に加え、毎週 習い事のように薬膳茶ワークショップを開催することに👏

最年少の受講生❤️

漢字ばっかりでちょっと疲れた様子。一休み中😉

8月9月はブリスベンやサンシャインコーストにも行っちゃいます❤️

四国発信の薬膳研究会、四国の形に似た国、オーストラリアでも根付くように、宣教活動は続く…

オーストラリアより、國際薬膳調理師の中島です。

先ず、おめでとうを伝えさせてください❤️

我らが、山下れい子先生率いる四国薬膳研究会より4月に行われた國際薬膳調理師試験にて11名の方々が晴れて合格し、薬膳宣教師としてお仲間入りされました。合格された皆さま、誠におめでとうございます。これから一緒に頑張ってYakuzenを和製英語ならぬ、英製和語にしていきますよ!皆様にも未来の私にも期待しています❤️そして山下れい子先生には最大級の敬意を表意し続けます。謝々🙏

さて、今日はここの話!

ちょっと北半球が恋しくなったので「ちょっとそこまで💨」に台北に行って来ました。

先ずはお連れさんと乾杯🍻

宮崎駿先生が描かれた「千と千尋の神隠し」のような街、九份。十份に行くとランタン揚げができるんですって!詳細はれい子先生に伺ってください。

薬膳師たるもの、台北に行くなら北門ですよね!ここは生薬のデパートと言われるところ、いろんな生薬が卸値で購入できます。ここは一生居れるっと思えるハッピースポットとなりました。

地元民が愛する小さなツミレスープ屋さん。最高に美味しかった。ガイドブックにも載っていない秘密の食堂❤️

パンチを喰らったアンパンマンのようなフルーツ。私の拳はどれだ?どうやらナシとリンゴの間のような味わいだとか。

なんとなく懐かしい雰囲気の街並み、台北。大好きなところとなりました。そして何故か毎日のように現地の人から中国語で話しかけられる私。

現地で活躍する日本人の方にもお会いしました。この方は北門でお茶屋さんを営んでおられる沼田さん。ここに行くと美味しいお茶を淹れていただけ、地元の人しか行かないような美味しくてリーズナブルなレストランを紹介していただけます。

ストリートフードも最高でした。

まだまだ薬膳が自然に食生活に根付いている台湾!魅力しかありません。

四国薬膳研究会 オーストラリア支部長、國際薬膳調理師 中島聖子

お久しぶりです、立秋さえも過ぎてしまったオーストラリアより 國際薬膳師の中島です。

時の経つのは例年早くなってきているとは薄々感じてましたが今年は異様に早い気がします。

もう「明けました!」さえ言えない時期に差し掛かりましたが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

既に新しいプロジェクトが始まり、ゴールドコーストで薬膳旋風を巻き起こそうとしております。その柱となるのが3P。

Promoting – 認知を拡げる

Performing – 施行する

Producing – お仲間を増やす

去年まで地元の朝市で薬膳茶の販売を行っていましたが、朝市運営陣の方から「棚からぼたもち」オファーをいただきました。なんと!!

『食事もださないか?』

っというもの!

って事で早速、薬膳カフェで Promoting!

薬膳の認知拡大に努めます

薬膳茶もドリンクとしてお出ししています❤️

次はPerforming- 施行する。

今年は自宅をもっと開放して、GC薬膳クラブは勿論、他にもいろんなワークショップを施行してまいります。

これは美髪酒ワークショップでの様子。皆さん薬膳の深い学びに興味津々❤️

みんなですると真剣に、そして楽しく学べますよね。

そして最後はProducingーお仲間づくり。

既に先週から始まりました#基礎から学ぶ薬膳 今回は7名の再受講生と新しく6名の方が対面&オンラインで勉強することになりました。

そして、名誉なことに海外初の全日本薬膳食医情報協会の認可施設として承認されました!今年中にはこちらで認定試験を受け、薬膳師がたくさん誕生する予定です⭐️

皆さんも興味があれば振替講座(又は怖いもの見たさ)としてKnowledge of Eastのオンラインセッションにもお越しくださいね❤️

Knowledge of Eastは四国薬膳グループ傘下です。

次回はお久しぶりにならないように気を引き締めてまいります。

最後に夏のオーストラリアをどうぞ😘

メルボルン、グレートオーシャンロードにある有名な12使徒(Twelve Apostles) 天気も良く綺麗だったけどもし行く機会を選べるなら冬の方がいいかも?暑い時期はハエが物凄く多くて、ゆっくり景色を楽しむ気になれない💦

っと言う人もいる。写真に主人が写ってないのはそう言うこと。

今日は暑いなぁ…っとダラダラしていたいつかの夕刻。思い立ってビーチに行ったらめちゃくちゃ喜んでいただけました。

少しは補陽になりましたか?

今日も良い1日をお過ごしください。

四国薬膳研究会、オーストラリア支部長

國際薬膳師、中島聖子

真夏といえども今年は冷夏?イブの今日もトレーナーを着ている中島です。

いつも聞かれる質問。

Q1。サンタはサーフィンに乗ってくるんですか?

A。そういうサンタも居ますが、スーパーにはトナカイ用に無料のニンジンが置いてあります。玄関先においてサンタと共に働くトナカイを労う「来てくれてありがとう」プレゼントです。

スーパーに居たサンタがスゴい件😂

Q2。サンタさんは居ますか?

A 個人的にサンタさんは居ないとは思いますが、我が家の子供たちは懲りずに毎年サンタに手紙を書いています。サンタに書くのに何故か母に持ってくるという矛盾。今年は娘からの手紙が英語できたので無視する意向です(←母は元日本語教師。日本語以外受け付けません😆)

Q3. クリスマスには何を食べるんですか?

A。オーストラリアのクリスマスは真夏なので他の欧米諸国と違い、ローストのお料理というよりさっぱり涼しいのを好みます。ザ!クリスマスというのはハム、塩茹でのエビ、サラダ、フルーツポンチ、ポテトサラダ、パブロバ、ゼリーです。日本のお正月のようにまずは家族でお祝いし、それから親戚巡りではなく、家族・親族が集まってお祝いするのが一般的です。

私たちは今年は仕事と重なり不参加ですが、大概ホストファミリー宅へお邪魔します。写真は去年のです。

各家庭にびっくりするくらいクリスマスデコレーションがあるんですよ!今年はツリーも出さなかった我が家とは違い、本格的!

おしぼりにも細工を施し、プロ級のホストファミリー❤️

お料理のテーブル。各自食い放題的にプレートに食べたいものを調達します。

サラダとデザートセクション❣️

|

素敵なテーブルセッティング🎄

ランチョンマットもクリスマス仕様❗️

ツリーの下は溢れんばかりのプレゼント!毎年どこの家族もこんな感じでクリスマス前にいただいたプレゼントを置くのが習慣です。起きたら枕元に置いてあるってのは無い。

我が家の子供たちも持ちきれないほどいつもいただきます。

今年もいろんな方々にお世話になり、年の瀬を迎えることができそうです。感謝いたします。

2023年、更なる薬膳布教に貢献できるよう頑張りたいと思います。来年もよろしくお願いします。

Knowledge of East 代表

國際薬膳調理師 中島聖子

おはこんばんちは!

オーストラリアより、陽気な薬膳師 中島です。

立夏後、気候が安定せず、ぐずぐずしていましたが、ようやくここ数日真っ青な空が広がるゴールドコーストです。正に夏到来!って感じ!

有名なサーファーズパラダイスのビーチ。

サービスアパートが立ち並ぶ中心街はひとだらけなのでちょっと遠目から失礼します💦

南半球で一番高層のサービスアパート、Q1

12月に入り、クリスマス色が加速。

ショッピングセンターでは「サンタと記念写真」が出来ます。

ウチの子はサンタに興味がないらしく、ソリに乗って雰囲気だけ味わいます。

外は暑いのに寒そうな演出は23年経った今でも結構な違和感💦

オーストラリアで春を告げるジャカランダの木。日本で言う桜のように、先ず紫の花が咲いてとても綺麗なんですよ。初夏を迎え葉が茂ってきています。

トマトとマンゴーが活躍する季節になりました。旬のものを取り入れて養生です❤️

國際薬膳調理師 中島聖子

こんにちは、オーストラリアから中島です。

ようやく?夏日がチラつくゴールドコーストです。先日はちょっとだけお洒落して高級ホテル(ベルサーチ🤩)

の裏にある、そこそこ高級なお食事に行って参りました☺️

興味のある人はチェケラッチョしてみてね❤️

お友達のお誕生日会を兼ねての食事会、こういうところでもやっぱり気になるのは「なぜ」「なにを」食べるか。しかも折角高いんだからきちんと機能してもらいたいと願うばかり😝

本格的な夏を迎える前に、きちんと補気血そして気を逃さない収斂作用でくたびれない身体を作っておきたいと思った私のチョイス。

牛肉のカルパッチョ❤️補血。これ美味しかった😋

帆立貝のソテー🍳 肝・脾・胃・腎を滋陰

貝なのに平性。そしてなぜか豚肉と一緒にいただくらしい。ダブルで身体を潤していただきましょう。

陰虚さんの強い味方、牡蠣🤩

エビとニンニクのパスタでちょっと補陽。ニンニクがきつすぎて気持ち残念なやつだったわ。

綺麗な夕焼けを拝みながら

楽しい夜は収束を迎えるのでした。

ちゃんちゃん。

日本での夢の様な5週間を経て、年間の8割は晴天と言われるゴールドコーストへ戻ってきました。

(早朝ケアンズ空港に到着、ここでゴールド・コースト行きへと国内線に乗り換えます)

(空から見るGC)

(お庭ではバナナがたわわに!)

晩秋から初夏への移動で辛いのは急に天地がひっくり返ったような気滞に見舞われること💦

脇の下、首&肩の張り、そして目の疲れ。

ラッキーなことに?帰宅後すぐ家族が出張で留守だったので自分のペースで2ー3日過ごせました。

気滞解除に向けて今日のお茶は緑茶・枸杞子・チベット産の菊花「雪菊」と金木犀。

おいしいお茶ができました。

國際薬膳調理師、中島聖子

薬膳情報はこちらで配信しております

@yakuzenline follow me!!

❤️ほんとうの薬膳

10月は次の季節への移行期間、秋土用(陰陽道)の月。

何を食べたらいいのでしょう。薬膳レシピを考えましょう。

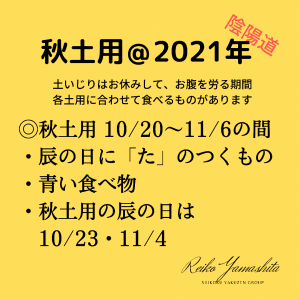

秋土用

10月20日(水)~11月6日(土)

その間は、土いじりや引っ越し移転開店結婚など

悦び事はお休みしてお腹(地場)を労る期間

土いじりなど禁忌事項をする際は間日を利用

~ 2021年秋土用の間日は3日間あります ~

10月26日

10月28日

10月30日

この間は土を司る土公神(どくしん)様

がお留守(天に登る日)なので怒りをかう

ことはございません。狙い目です(^^)

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

さてさて、各土用に合わせて食べるものがあります。

◎秋土用 期間中の食養

・辰の日に「た」のつくもの

・青い食べ物

・秋土用の辰の日は

10/23・11/4

[高瀬薬膳教室 中級クラスでは薬膳レシピづくり]

薬膳中級クラスでは、動画のように、テーマに合わせた薬膳レシピを考えます。!(^^)!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

🙅土用期間に禁忌事項があります。

それは「土いじり 引っ越し 移転 悦び事」。

中医学では、土を犯すと、消化器系からバランスが崩れて

全身不調になります。これも陰陽道の五行からきています。

土用に土いじりをするとダメだよ!と、

古来より伝わる理由は、

「薬膳プラットホーム®リブ りぶちゃんの薬膳勉強」

に書いていますのでご覧ください。

★夏土用のお話はこちらをごらんください。。

★開催中・募集中の薬膳教室の一覧はこちら。

フォローお願いします!